Künstliche Intelligenz made in Bremen

Luft- und Raumfahrt30 Jahre DFKI: Bremer Standort spielt eine Vorreiterrolle in der Robotik und entwickelt unter anderem innovative Raumfahrttechnologien

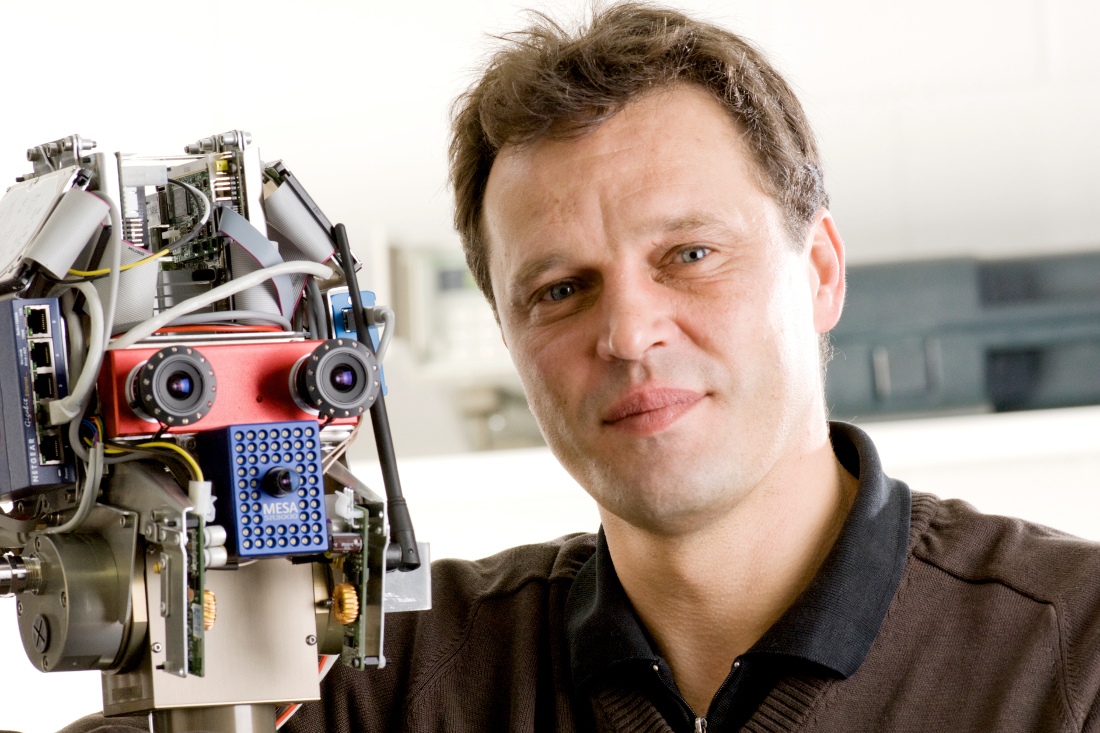

Was 2006 mit einem Labor und zwei Mitarbeitern begann, hat sich zu einer veritablen Erfolgsgeschichte entwickelt. Heute arbeiten über 200 Mitarbeiter am Bremer Standort des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), unterstützt von mehr als 100 studentischen Hilfskräften. Sie entwickeln mobile Robotersysteme, die selbständig komplexe Aufgaben an Land, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum lösen. Treibende Kraft ist Professor Dr. Frank Kirchner, der den Standort Bremen mit aufgebaut hat und nun mit der Idee für ein Unternehmen ganz neue Perspektiven schafft.

Während seines Studiums an der Universität Bonn gab es eine Vorlesung, die Kirchner buchstäblich zu denken gab. Es ging um Theoretische Informatik. Kirchner war fasziniert von dem Gedanken, dass es Systeme gibt, die man mit Mathematik nicht erfassen kann. Parallel dazu beschäftigte er sich mit dem Wissenschaftler Alan Turing. Dieser erforschte bereits Anfang des 20. Jahrhunderts künstliche Intelligenz und entwickelte einen Test, anhand dessen sich die Intelligenz einer Maschine mit der eines Menschen vergleichen lässt. „Wenn das der Fall sein sollte, ist dann der Mensch auch eine Maschine und somit manipulierbar? Diese Frage erstaunte und ängstigte mich zugleich, aber mein Interesse war geweckt. Zugleich wusste ich schon damals: Wenn wir künstliche Intelligenz erforschen, dann haben wir die Pflicht, die Menschen immer über den aktuellen Stand unserer Forschung zu informieren“, sagt Kirchner.

Ende der 1990er Jahre ging Kirchner in die USA, nahm einen Robotik-Lehrstuhl an der Northeastern University in Boston an. „Künstliche Intelligenz war immer mein Schwerpunkt. Sie ist kein Computerprogramm, sondern man muss sie in ein Robotersystem aus Alu und Kupferdrähten einbetten, das Kontakt zur realen, nicht planbaren Umwelt hat. Die Lösung dafür zu finden ist unsere Kernaufgabe.“

1988: Gründung des DFKI in Saarbrücken und Kaiserslautern

Während Kirchner studierte, promovierte und in die USA ging, entwickelte sich die Informatik in Deutschland rasant weiter. In den 1970er Jahren gab es die ersten Informatik-Lehrstühle an den Universitäten. Wissenschaftler wie Kurt Gödel oder John von Neumann trugen erheblich dazu bei, dass Deutschland eine wichtige Rolle in der Erforschung künstlicher Intelligenz spielte. Darum wurde 1988 das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) als gemeinnützige Public-Private Partnership gegründet. Mehrere Standorte hatten sich dafür beworben, Kaiserslautern und Saarbrücken bekamen den Zuschlag. Aus gutem Grund: Wissenschaftler rund um Professor Dr. Wolfgang Wahlster, wissenschaftlicher Gründungsdirektor des DFKI, haben beispielsweise mit dem Spracherkennungs- und Übersetzungssystem „Verbmobil“ bereits Anfang der 1990er Jahre die Grundlagen für Siri, Alexa & Co. gelegt.

Es passierte also viel und für Kirchner stellte sich 2002 die Frage, ob er in Boston bleiben oder doch zurück nach Deutschland gehen sollte. Schließlich holte ihn Professor Dr. Bernd Krieg-Brückner, Fachbereich Mathematik und Informatik an der Universität Bremen, für den ersten Lehrstuhl für Robotik in die Hansestadt.

Es gab zwei entscheidende Gründe für mich, nach Bremen zu gehen: Zum einen hatte ich die Perspektive, den Bereich Robotik an der Universität aufzubauen. Zum anderen war die Uni Bremen der einzige damals in Frage kommende Standort, der ein Dual Career Programm hatte und somit auch für meine Frau eine interessante Stelle bot.

Professor Dr. Frank Kirchner, Leiter des Robotics Innovation Center des DFKI

Vom Zwei-Mann-Labor zum DFKI-Standort

Ab 2002 hatte Kirchner also den Lehrstuhl für Robotik im Fachbereich Mathematik und Computerwissenschaften inne. „Es war eine spannende Zeit, denn nach und nach wurden Hardware, Sensoren und Chips immer leistungsfähiger und eröffneten uns immer mehr Möglichkeiten.“ Über Krieg-Brückner und die Kontakte zum DFKI entstand die Idee, ein DFKI-Labor in Bremen zu gründen. „Ich fand das zunächst verrückt, aber wurde schnell überzeugt. Auch die Bremer Behörden und der Landestechnologiebeauftragte waren begeistert “, erzählt Kirchner. Mit der Unterstützung des Landes Bremen und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eröffnete im Februar 2006 das DFKI-Labor für die Bereiche Robotik und Sichere Kognitive Systeme. „Ich hatte anfangs schlaflose Nächte, ob wir es überhaupt schaffen, die Miete zu bezahlen“, erinnert sich Kirchner. In der Robert-Hooke-Straße 5 hatte das DFKI das Labor gemietet, Kirchner startete mit zunächst zwei Mitarbeitern.

Im Nachhinein erwies sich die Sorge als unbegründet, es folgte ein Auftrag nach dem anderen. „Unseren Erfolg haben wir insbesondere unseren motivierten Mitarbeitern zu verdanken, die einfach Spaß an ihren Aufgaben haben und immer dran geblieben sind, auch wenn mal ein Projekt abgelehnt wurde.“ Nach drei Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit und einer Übererfüllung der Zielvereinbarungen wurde 2009 der vorläufige Labor-Status aufgehoben und Bremen damit der dritte vollwertige DFKI-Standort. „Man muss das Land Bremen an dieser Stelle für seinen Weitblick loben, bereits zu einer Zeit in die KI investiert zu haben, in der noch so gut wie niemand darüber sprach geschweige denn weltweit Milliardenbeträge dafür ausgegeben wurden. Dies ist der Grund, warum Bremen heute weltweit auf den führenden Plätzen in der KI mitspielt“, so Kirchner weiter.

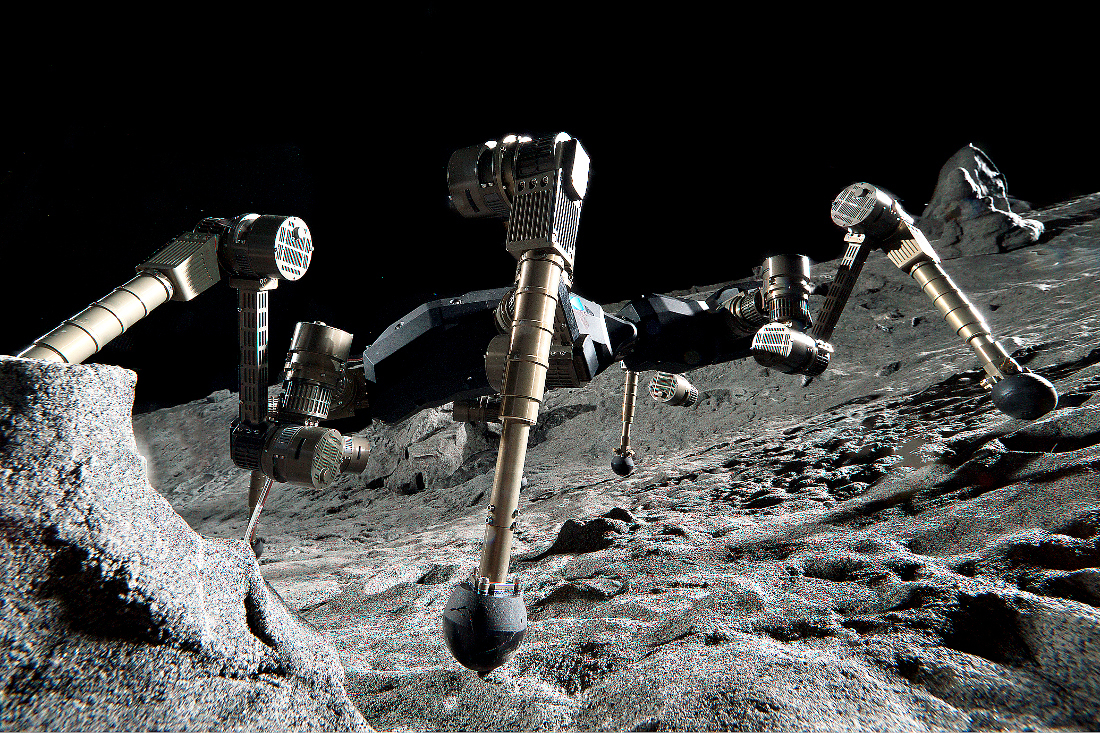

Es geht weiter: Weltraumexplorationshalle wird gebaut

Schon ein Jahr später wurde die Weltraumexplorationshalle an das Hauptgebäude des DFKI angebaut: 24 Meter lang, 12 Meter breit und 10 Meter hoch. Dort können Weltraumroboter unter realistischen Bedingungen wie zum Beispiel der 9 Meter breiten Kraterlandschaft getestet werden. Außerdem ist die Halle hoch genug, dass Flugsysteme sowie Interaktionen zwischen Satelliten und Robotern erprobt werden können. Die rund 600.000 Euro für Bau und Ausstattung wurden zu gleichen Teilen vom DFKI Gesellschafter Astrium, der WFB und dem DFKI getragen.

Tiefgehende Forschung im Salzwasserbecken

2014 folgte die rund 1.300 Quadratmeter große Maritime Explorationshalle, in Salzwasserbecken, Testbassins, einem Virtual Reality Labor und einer Druckkammer werden neue Robotertechnologien für den Einsatz auf und unter Wasser getestet. Die Halle wurde bereits am neuen Hauptsitz des DFKI in der Robert-Hooke-Straße 1 gebaut. Das Interesse an den Forschungen des DFKI wächst auch in der Öffentlichkeit. Kirchner ist seinem Anspruch treu geblieben, die Menschen über den aktuellen Stand bei der Erforschung künstlicher Intelligenz zu informieren. Unter anderem findet regelmäßig ein Tag der offenen Tür statt. „Beim ersten Mal kamen fünf Besucher, heute sind es über 1000“, sagt Kirchner. „Das freut uns sehr. Schließlich werden wir zu 75 Prozent mit öffentlichen Geldern und zu 25 Prozent aus Industriemitteln finanziert, da ist es unsere Pflicht zu zeigen, was wir tun.“

Pläne für ein neues Unternehmen

Die hohe Nachfrage aus der Industrie birgt viel Potenzial, aber: „Wir als DFKI dürfen mit unseren Forschungsergebnissen kein Geld verdienen. Aber es gäbe so viele Möglichkeiten, aus unseren Ergebnissen marktfähige Produkte zu entwickeln“, sagt Kirchner. „Zudem haben wir das Problem, dass wir unseren Mitarbeitern immer nur befristete, projektbezogene Verträge anbieten können und in der Industrie würden sie mehr verdienen.“ Um gerade die langjährigen Mitarbeiter nicht ganz zu verlieren und ihnen eine Perspektive zu bieten, plant Kirchner, ein Unternehmen zu gründen. Bzw. nicht er, sondern die Mitarbeiter.

Noch in 2018 soll es soweit sein. Die Mitarbeiter werden Eigentümer und können aus ihrem Know-how und den Lösungen des DFKI Produkte entwickeln und auf den Markt bringen. Die Zusagen von Investoren sowie aus dem Wirtschaftsressort hat Kirchner schon. Das Potenzial insbesondere auch in der Bremer Raumfahrtindustrie ist da, jetzt geht es in die weitere Planung. Aber auch für andere Bereiche wie Unterwasser, Industrie 4.0, Reha-Roboter, maschinelles Lernen sowie webbasierte Plattformen und Tools sollen Produkte entwickelt werden.

Standort wird voraussichtlich die Robert-Hooke-Straße 5 werden. „Damit schließt sich für mich ein Kreis, denn dort haben wir mit dem DFKI ja auch begonnen“, sagt Kirchner. Um Platz zu schaffen, werden die DFKI-Mitarbeiter von Nummer 5 in Nummer 1 ziehen, denn hinter dem Gebäude wird in Kürze ein weiterer Anbau entstehen. Mit viel Raum für weitere Erforschung der künstlichen Intelligenz.

Weitere Informationen zum DFKI.

Weitere Informationen zum Luft- und Raumfahrtstandort Bremen.

Haben Sie noch Fragen zum Technologiepark Bremen oder Interesse an einer Gewerbefläche bzw. Immobilie? Dann hilft Ihnen Anke Werner weiter, Projektleiterin Region Bremen-Ost, anke.werner@wfb-bremen.de, Tel. 0421 9600-331.

Erfolgsgeschichten

Space Tech Expo macht den Auftakt zum Raumfahrt-Monat

Mit mehr als 950 Ausstellern aus über 40 Ländern zeigt die Space Tech Expo Europe die gesamte Bandbreite moderner Raumfahrt – von Satelliten und Trägersystemen über Datenanwendungen bis zu Sicherheit und Infrastruktur.

zur Pressemitteilung bei der SenatspressestelleWelche Raumfahrtmissionen ab 2026 von Bremen aus ins All starten

Bremen ist aus der internationalen Raumfahrt nicht wegzudenken. Auch in den kommenden Jahren starten von Bremen aus neue Raketen, Satelliten und Experimente ihre Reise ins All. Ein Überblick über künftige Missionen.

Mehr erfahrenAuf dem Weg ins All

Eine Weltraumrakete, die wie ein Flugzeug starten und landen kann: Das ist die Idee, die das Bremer Start-up Polaris verfolgt. Kleine Testmodelle fliegen schon, 2028 soll „Aurora“ abheben. Die Erfindung könnte den Markt revolutionieren, denn die Raumflugzeuge sind bis zu 200-mal wiederverwendbar – und können von jedem Flughafen ins Weltall starten.

Mehr erfahren