Welche Raumfahrtmissionen ab 2026 von Bremen aus ins All starten

Luft- und RaumfahrtBremer Unternehmen liefern zentrale Beiträge zu großen Raumfahrt-Missionen

Bremen ist aus der internationalen Raumfahrt nicht wegzudenken und einer der wichtigsten europäischen Raumfahrtstandorte. So entstehen hier einige der zukunftsweisendsten neuen Technologien, die ihren Weg ins All antreten. Einige sogar bis zum Mond – wie dieser Überblick über anstehende Raumfahrtmissionen mit Bremer Beteiligung ab 2026 zeigt.

Welche Raumfahrtmissionen mit starten in nächster Zukunft ins All, an denen Bremer Unternehmen zentral mitgewirkt haben?

2026: European Service Modul an Bord der Artemis-Missionen

Fast sechs Jahrzehnte nach den ersten Schritten eines Menschen auf dem Mond wird der Erdtrabant wieder zum Ziel von bemannten Raumfahrzeugen - mit kräftigem Anschub aus Bremen. Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 werden wieder Astronauten um den Mond fliegen; ein Jahr später soll die NASA-Mission Artemis III Menschen auf die Mondoberfläche bringen. Raumfahrtspezialisten aus Bremen schaffen die Voraussetzung, dass die Besatzung des amerikanischen Raumschiffs Orion sicher das Ziel erreicht und zurück zur Erde kommt. Bei Airbus Defence and Space in der Bremer Airport City haben sie das Service- und Antriebsmodul ESM (European Service Modul) gebaut, das die Orion-Kapsel antreiben und die Besatzung mit allem Lebensnotwendigen versorgen wird. Drei weitere ESM für spätere Missionen sollen folgen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt, dass die amerikanische Weltraumagentur Nasa ein so wichtiges Teil eines Großprojektes außerhalb der USA bauen lässt.

Ab 2026: Kick-Stage Astris bringt Satelliten in ihre Umlaufbahn

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Auch die Bremer Dependance der deutsch-französischen ArianeGroup hat den Mond als Ziel technischer Entwicklungen erkannt. Von Anbeginn der europäischen Trägerrakete Ariane waren die ebenfalls am Airport Bremen ansässigen Ingenieur:innen für die Entwicklung und den Bau der Oberstufe der jeweils aktuellen Version der europäischen Trägerrakete verantwortlich. Die „Upper Stage“ für die neue Ariane 6 stellte dabei eine besondere Herausforderung dar: Sie wurde parallel zu einer grundlegend neuen Fertigungsanlage - im Raumfahrtjargon Integration genannt - entwickelt. Es ist das erste Mal, dass eine Raketenoberstufe in einem weitgehend automatisierten Prozess entsteht.

Parallel zum Produktionsbeginn arbeiten die Teams der ArianeGroup an einer Ergänzung der Oberstufe für die Ariane 6. Sie soll um eine sogenannte Kick-Stage namens Astris ergänzt werden, die mit der Oberstufe ins All beförderte Satelliten auf höhere Positionen bringen. Das ist insbesondere für Satelliten mit elektrischem Antrieb ein Gewinn, die dank ihrer Solarflügel nahezu unbegrenzt aktiv sein können, aber nur über eine geringe Schubkraft verfügen und so sehr lange bis zum Ziel brauchen. Außerdem soll es die Kick-Stage ermöglichen, mehrere Satelliten nacheinander an verschiedenen Positionen im All abzusetzen. Zugleich soll Astris so dimensioniert werden, dass sie Bau- und Versorgungsmaterial für die geplanten Stationen auf dem Mond bis zum Erdtrabanten bringen kann. Während die Kick-Stage in den Laboren Gestalt annimmt, lässt die ArianeGroup die Serienfertigung der aktuellen Oberstufe in der neuen Integrationshalle hochlaufen. In 2025 wurde vier Oberstufen gebaut. Schritt für Schritt soll die Taktzahl jetzt auf elf Oberstufen im Jahr erhöht werden.

2026: Plato schaut nach Exoplaneten

Die Bremer OHB System AG schafft unterdessen die technischen Voraussetzungen für zwei spektakuläre Missionen in den Tiefen des Weltraums. An seinem Standort im bayerischen Oberpfaffenhofen arbeitet das drittgrößte europäische Raumfahrtunternehmen an dem Satelliten „Plato“. Das Gemeinschaftsprojekt von 15 Ländern soll von der Erde aus gesehen weit hinter der Sonne im All platziert werden und von dort mit Hilfe von 26 Spezialkameras nach erdähnlichen und möglicherweise bewohnbaren Planeten in anderen Sonnensystemen Ausschau halten.

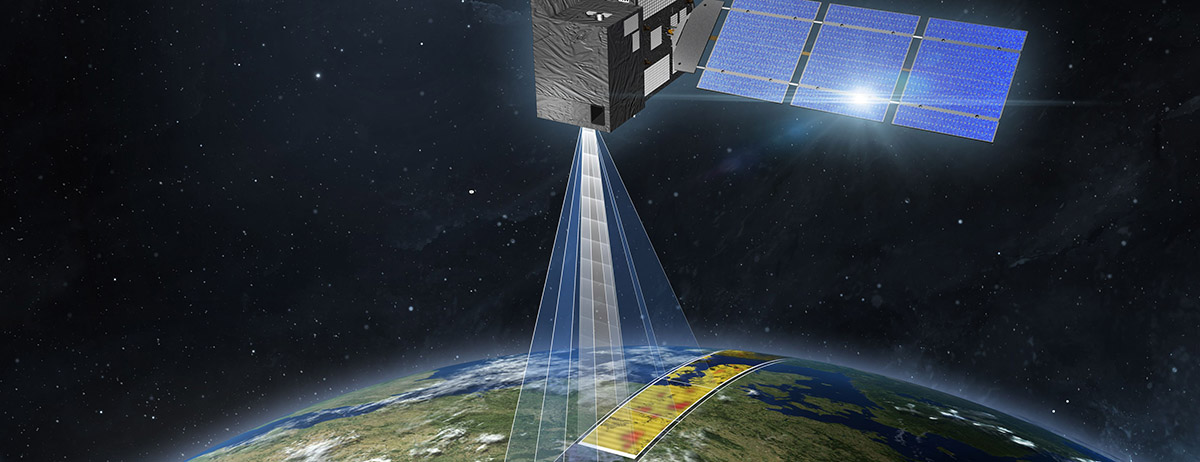

2026: CO2M kontrolliert die Einhaltung der Klimaschutz-Versprechen

OHB entwickelt aber auch Satelliten, die die Erde und das Geschehen hier im Blick halten. Im Rahmen des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus entsteht in Bremen die CO2M-Mission, die gezielt überwachen wird, wie viel klimaschädliches Kohlendioxid durch menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre gelangt. Ein solches Instrument ist erforderlich, um die Einhaltung der politischen Klimaschutz-Versprechen zu kontrollieren.

2026: Europa unabhängig in der Navigation dank Galileo

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Ein weiteres Satellitensystem aus dem Hause OHB ist das europäische und weltweit genaueste Navigationssystem Galileo. OHB ist Hauptauftragnehmer für die erste Generation der Galileo-Satelliten und hat insgesamt 34 Satelliten entwickelt und gebaut, 28 Satelliten sind schon gestartet, sechs sind noch am Boden. Die Satelliten umkreisen die Erde in gut 23.000 Kilometern Höhe und entwickeln dort einen großen irdischen Nutzen: Die von dort gesendeten Zeitinformationen und Navigationssignale sind für jedermann frei nutzbar und können weltweit kostenlos und unverschlüsselt auch per Smartphone empfangen werden.

Ca. 2030: StarLab Nachfolger der Raumstation ISS

Parallel zu ihrem Engagement für die Monderkundung bereiten sich die Bremer Airbus-Ingenieur:innen auf die Entwicklung einer neuen Raumstation vor. In einem transatlantischen Joint-Venture mit dem US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen Voyager Technologies wollen sie eine private Raumstation als Nachfolger für die ISS entwickeln. „StarLab“ soll wie die aktuelle Raumstation ISS für öffentliche Forschungsaufträge zur Verfügung stehen, ist aber in erster Linie als Plattform für kommerzielle und industrielle Entwicklungsarbeiten unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit gedacht. Airbus steht den Amerikaner zunächst in der Design- und Entwicklungsphase zur Seite.

2035: Lisa – das wohl größte Experiment der Menschheit

Mit einem zweiten Satellitensystem geht OHB an die Grenzen des für Menschen vorstellbaren: „Lisa“ besteht aus drei Sonden, die in einem Dreieck mit 2,5 Millionen Kilometern Länge im Abstand von 50 Kilometern um die Sonne kreisen. Jede Sonde birgt in sich einen frei schwebenden Würfel aus einer Gold-Platin-Legierung. Hoch spezialisierte Instrumente messen auf Millimeter-Bruchteile genau die Abstände zwischen den drei Würfeln. Das Experiment soll die Existenz von Gravitationswellen nachweisen, die der vor 100 Jahr von Albert Einstein entwickelten allgemeinen Relativitätstheorie zufolge die Raum-Zeit im All krümmen können und den Abstand zwischen den Würfeln minimal verändern würden.

Erfolgsgeschichten

Auf dem Weg ins All

Eine Weltraumrakete, die wie ein Flugzeug starten und landen kann: Das ist die Idee, die das Bremer Start-up Polaris verfolgt. Kleine Testmodelle fliegen schon, 2028 soll „Aurora“ abheben. Die Erfindung könnte den Markt revolutionieren, denn die Raumflugzeuge sind bis zu 200-mal wiederverwendbar – und können von jedem Flughafen ins Weltall starten.

Mehr erfahrenWissenschaft persönlich: Dr. Tobias Wolff

Dr. Tobias Wolff ist Leiter für Ausstellung und Entwicklung im Universum® Bremen. Der promovierte Meeresgeologe gestaltet heute faszinierende Dauer- und Sonderausstellungen und bringt wissenschaftliche Themen auf eindrucksvolle Weise zum Leben. Wie sein perfekter Freimarktstand aussehen würde und was ihn an seiner Arbeit besonders begeistert, verrät er bei „Wissenschaft persönlich“.

Zu "Wissenschaft persönlich"Wissenschaft persönlich: Dr. Christel Trouvé

Dr. Christel Trouvé ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Landeszentrale für politische Bildung Bremen. Darüber hinaus hat sie die wissenschaftliche Co-Leitung des Denkorts Bunker Valentin in Bremen-Farge inne. Wieso die französische Historikerin in Bremen gelandet ist und welche gesellschaftliche Bedeutung ihre Arbeit hat, erzählt sie bei „Wissenschaft persönlich".

Zu Wissenschaft Persönlich