Ideenschmiede für die Raumfahrt

WissenschaftHochschul-Institut entwickelt nachhaltige Technologie für Satelliten und Raketen

Vom Navi im Auto bis zum Wetterbericht – ohne Satelliten geht kaum etwas. Sie brauchen Treibstoff, doch der ist oft giftig. Am Institute of Aerospace Technology der Hochschule Bremen wird an umweltfreundlichen Alternativen geforscht. Wie die Zukunft der Raumfahrt aussehen könnte.

Bilder eines Raketenstarts sind beeindruckend. Zunächst schießen Stichflammen aus den Triebwerken. Dann umhüllen dicke weiße Wolken die Startrampe, von der sich die Rakete mit wachsender Geschwindigkeit aufwärts bewegt. Die weißen Wolken entstehen überwiegend durch verdampfendes Wasser, mit dem der Startblock gekühlt wird. Hinter den Dampfwolken verbrennt im besten Fall in den Raketenmotoren ein Gemisch aus Flüssigwasserstoff und -sauerstoff. Doch zumeist besteht der Treibstoff aus klima- und umweltgefährdenden Kohlenwasserstoff- und Stickstoffverbindungen.

Insbesondere das sowohl für Raketen- als auch für Satellitenantriebe verwendete Hydrazin hat es in sich: „Über die umweltgefährdenden Emissionen hinaus ist es hochgiftig“, sagt Professor Uwe Apel, der an der Hochschule Bremen (HSB) zu Luft- und Raumfahrtantrieben forscht und lehrt. „Schon die Produktion dieser Stickstoff-Wasserstoff-Verbindung ist mit Risiken verbunden“, ergänzt sein Kollege Professor Antonio Francisco Garcia Marin, der sich an der Hochschule dem Fachgebiet Satellitentechnik widmet. Gemeinsam mit weiteren Forschenden und Studierenden arbeiten die beiden deshalb am Institute of Aerospace Technology der Hochschule (IAT) an umweltfreundlicheren Treibstoff-Alternativen.

Eines der größten Raumfahrt-Kompetenzzentren

Apel und Garcia sind nach etlichen Jahren in der Raumfahrtindustrie als Lehrende an die Hochschule Bremen gewechselt. Mit ihrer Verbindung aus wissenschaftlicher Expertise und großer praktischer Anwendungserfahrung stehen die beiden stellvertretend für die Besonderheit des Wirtschaftsstandortes Bremen, der als eines der weltweit größten Kompetenzzentren im Bereich Luft- und Raumfahrt gilt. Unternehmen der Space-Industry und wissenschaftliche Institute gibt es auch anderswo, „aber dass Industrie und Wissenschaft am selben Standort arbeiten und manchmal sogar Nachbarn sind, gibt es nur in Bremen“, betont Garcia.

Raumfahrttechnologien zu entwickeln, ist eine langfristige Aufgabe. „Die Industrie konzentriert sich vor allem auf Produkte und Verfahren, die in absehbarer Zeit kommerziell eingesetzt werden können“, sagt Apel. Doch wenn Deutschland und Europa einen von anderen Nationen unabhängigen Zugang zum All behalten wollen, müssen Entwicklerinnen und Entwickler nach Überzeugung der beiden Raumfahrt-Wissenschaftler weit über den Zeithorizont bis zum Erststart der nächsten Raketengeneration hinausblicken.

3,8 Millionen Euro Fördermittel für Projekt BreSpaceTech 2025+

Aus diesem Gedanken heraus hat die Hochschule bereits Ende der 1990er-Jahre das IAT gegründet. Es soll zukünftige Technologien und Verfahren so weit vorbereiten, dass die Industrie darauf ihre Entwicklungen für eine kommerzielle Nutzung aufsetzen kann. Eine Förderung in Höhe von 3,8 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für das Projekt BreSpaceTech 2025+ macht es möglich, dass das IAT jetzt weitere Labore und Teststände aufbauen kann.

Alltagschemikalie als Basis für nachhaltige Satelliten-Treibstoffen

Eines der zentralen IAT-Themen ist die Entwicklung alternativer Treibstoffe, insbesondere als Ersatz für Hydrazin. Diese hochgiftige Stickstoff-Verbindung wird zum Beispiel eingesetzt, um Satelliten ins All zu kommen und um dort deren Position zu halten. Bei ihrer Forschung richten Apel und Garcia ihr Augenmerk unter anderem auf Wasserstoffperoxid. Die flüssige Wasserstoff-Sauerstoff-Verbindung ist im Alltag als Bleich- und Desinfektionsmittel bekannt. Für den Einsatz als Treibstoff im All und auf dem Weg dorthin habe H2O2 (so die chemische Formel) abgesehen von der besseren Umweltverträglichkeit vor allem einen Vorteil: „Es enthält bereits den für die Verbrennung notwendigen Sauerstoff“, sagt Professor Garcia. Bei vielen anderen Treibstoffen muss zusätzlich flüssiger Sauerstoff als Oxidator in Spezialtanks mitgeführt werden, um den Verbrennungsprozess in der Brennkammer des Raketentriebwerks überhaupt zu ermöglichen.

„Wasserstoffperoxid wäre der ideale Kraftstoff“

Dank dieser Eigenschaft wäre Wasserstoffperoxid sowohl für den Einsatz in Satelliten als auch in Raketenoberstufen prädestiniert. Beiden Systemen geben Apel und Garcia große Marktchancen. „Wir sehen heute schon eine Vielzahl von Kleinsatelliten beispielsweise für die Telekommunikation. Der Markt wird sicherlich wachsen“, ist Garcia überzeugt. Damit wird eine neue Generation von Oberstufen erforderlich, die diese Kleinsatelliten gewissermaßen auf der „letzten Meile“ zu ihrem Standort in der Erdumlaufbahn bringen können. „Um die Nutzlast an verschiedenen Stellen im All aussetzen zu können, benötigen Oberstufen ein mehrfach zündbares Triebwerk. Wasserstoffperoxid wäre der ideale Kraftstoff“, erläutert Apel.

Das IAT bewegt sich mit seinem Treibstoff-Projekt damit in einem Kerngebiet der Bremer Raumfahrtindustrie: Die Unternehmen OHB System AG und Airbus Defence and Space produzieren hier Satelliten, die deutsch-französische ArianeGroup entwickelt und baut hier die Oberstufe der europäischen Trägerrakete Ariane 6. „Wir schaffen damit Grundlagen, auf denen die Industrie kommerziell nutzbare Lösungen aufbauen kann“, so Professor Apel.

Studierende entwickeln digitale Kleinsatelliten

Mit solchen Projekten ist das IAT aber nicht nur ein wichtiger Forschungsbereich der Hochschule Bremen – das Institut ist auch eng in den Lehrbetrieb eingebunden. Zum Beispiel widmen sich die Studierenden mit visionärem Einfallsreichtum im Projekt „Visionary Ingenuity Boosting European Spacecraft“ der Entwicklung von kleinen digitalen Satelliten – so genannte CubeSats – der nächsten oder übernächsten Generation.

Dabei lernen sie nicht nur Grundlagen der Raumfahrt, sondern auch Arbeitsweisen der Raumfahrtindustrie. Das Projekt ist in Abschnitten eingeteilt, die jeweils von einem Studierenden-Jahrgang betreut werden. „Wie in der industriellen Realität wird jeder Schritt dokumentiert, sodass der nächste Jahrgang an die Arbeit nahtlos anknüpfen kann“, erläutert Professor Garcia. Ähnlich sind die Entwicklungsarbeiten in der Industrie von der ersten Design-Phase bis zur finalen Fertigung strukturiert.

In absehbarer Zeit wird der erste in der Hochschule gefertigte CubeSat von einer Kleinrakete ins All getragen. Möglicherweise dient dann auch ein alternativer Kraftstoff aus den IAT-Laboren als treibende Kraft für den so genannten Microlauncher und den Kleinsatelliten.

Pressekontakt: Prof. Dr.-Ing. Uwe Apel, Leiter des Institute of Aerospace Technology (IAT) an der Hochschule Bremen, Tel.: +49 421 5905 5515, E-Mail: uwe.apel@hs-bremen.de

Prof. Dr. Antonio Francisco Garcia Marin, Stellvertretender IAT-Leiter, Tel.: +49 421 5905 5514, E-Mail: antonio.garcia@hs-bremen.de

Bildmaterial: Das Bildmaterial ist bei themengebundener Berichterstattung und unter Nennung des jeweils angegebe-nen Bildnachweises frei zum Abdruck.

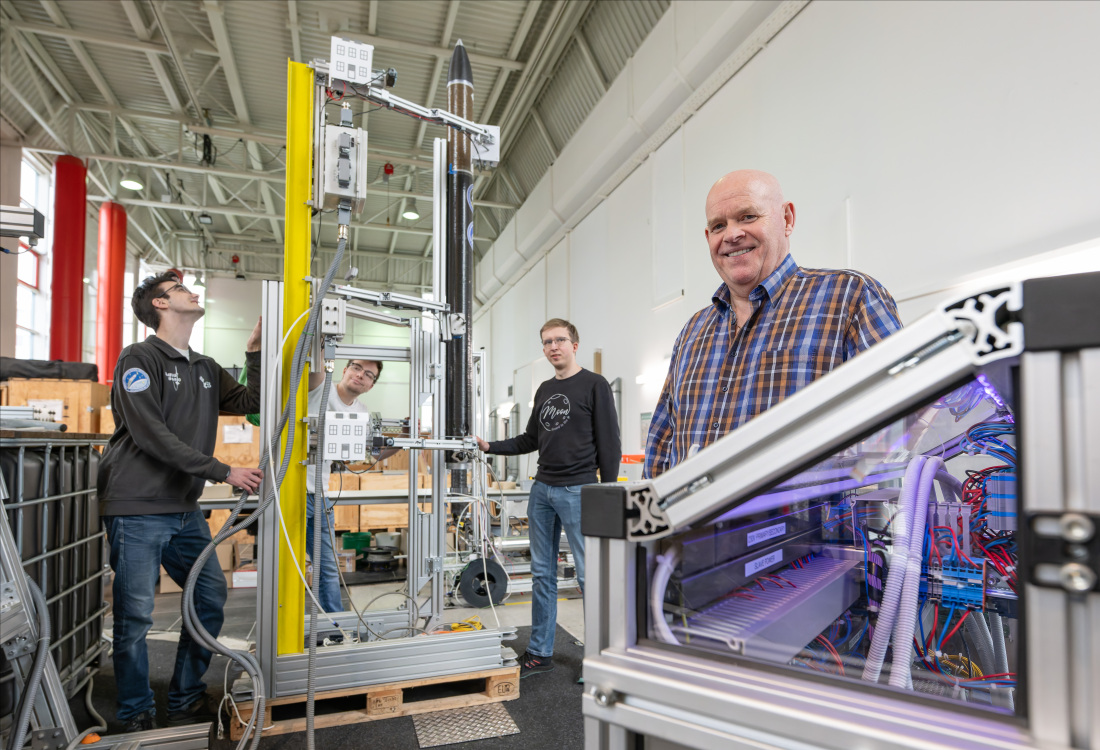

Foto 2: Professor Marin (links) und Professor Apel. ©WFB/Björn Hake

Der Pressedienst aus dem Bundesland Bremen berichtet bereits seit Juli 2008 monatlich über Menschen und Geschichten aus dem Bundesland Bremen mit überregionaler Relevanz, herausgegeben von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Bei den Artikeln handelt es sich nicht um Werbe- oder PR-Texte, sondern um Autorenstücke, die von Journalistinnen und Journalisten geschrieben werden. Es ist erwünscht, dass Redaktionen den Text komplett, in Auszügen oder Zitate daraus übernehmen. Bei Fragen schreiben Sie einfach eine E-Mail an: pressedienst@bremen.de

Erfolgsgeschichten

Auf dem Weg ins All

Eine Weltraumrakete, die wie ein Flugzeug starten und landen kann: Das ist die Idee, die das Bremer Start-up Polaris verfolgt. Kleine Testmodelle fliegen schon, 2028 soll „Aurora“ abheben. Die Erfindung könnte den Markt revolutionieren, denn die Raumflugzeuge sind bis zu 200-mal wiederverwendbar – und können von jedem Flughafen ins Weltall starten.

Mehr erfahrenWissenschaft persönlich: Dr. Tobias Wolff

Dr. Tobias Wolff ist Leiter für Ausstellung und Entwicklung im Universum® Bremen. Der promovierte Meeresgeologe gestaltet heute faszinierende Dauer- und Sonderausstellungen und bringt wissenschaftliche Themen auf eindrucksvolle Weise zum Leben. Wie sein perfekter Freimarktstand aussehen würde und was ihn an seiner Arbeit besonders begeistert, verrät er bei „Wissenschaft persönlich“.

Zu "Wissenschaft persönlich"Wandern auf den maritimen Spuren Bremerhavens

Wandern durch Bremerhaven? Klingt zunächst ungewöhnlich. Doch die Seestadt besitzt ganz offiziell einen Wanderweg. Der ist bis zu 15 Kilometer lang, lässt sich in drei Etappen laufen und führt vorbei an sehenswerten, geschichtsträchtigen sowie überraschenden Ecken. Hinter der Idee steckt der passionierte Wanderer Frank Reininghaus.

zur BIS-Bremerhaven