Die Geschichte der Bremer Raumfahrt

Luft- und RaumfahrtUnternehmens-Initiative schafft in den 60ern eines der weltweit größten Raumfahrt-Zentren

Die Geschichte der Raumfahrt in Bremen beginnt 1961 mit der Gründung des „Entwicklungsrings Nord“. Heute ist Bremen Raumfahrtstandort Nummer 1 in Deutschland und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Wir schauen zurück in den Themenbereichen Raketen, Raumfahrzeuge und Satelliten.

Geschichte der Raumfahrt in Bremen: Raketen und Weltraumlabore

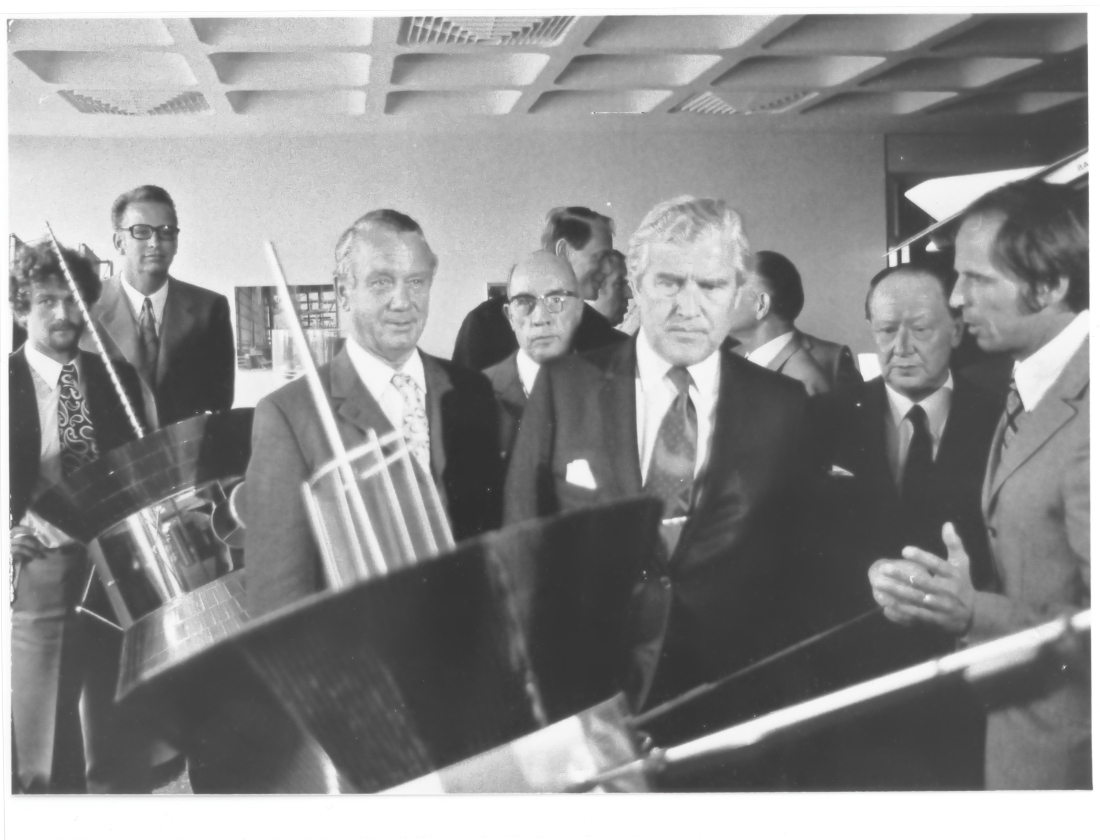

1961 Rückblickend betrachtet war es genau der richtige Zeitpunkt, als der damalige Technische Geschäftsführer der Focke-Wulf-Flugzeugwerke in Bremen, Professor Gerhard Eggers, im Sommer 1961 einige Ingenieure und Wissenschaftler zum Gespräch einlud. Der Russe Juri Gagarin und der Amerikaner Alan Shepard waren gerade von den ersten bemannten Flüge ins All zurückgekehrt; US-Präsident John F. Kennedy hatte die erste Landung eines Menschen auf dem Mond bis zum Ende des Jahrzehnts zum nationalen Ziel erklärt; und auch die deutsche Politik bekannte sich deutlich zur Teilnahme der Bundesrepublik an der beginnenden europäischen Weltraumforschung. Eggers Idee, die Entwicklungskompetenzen der Bremer Traditionsfirmen Focke Wulf und Weser Flugzeugbau sowie des Hamburger Flugzeugbaus für erste Raumfahrt-Aktivitäten zu bündeln, fiel auf fruchtbaren Boden. Dass auf dieser Initiative viele Jahre später der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus sowie zahlreiche der wichtigsten Raumfahrt-Projekte in Europa basieren würden, dürfte selbst der weit blickende Initiator der Entwicklung nicht geahnt haben.

Die Zeitreihe der kleinen und großen technologischen Entwicklungen für die europäische Raumfahrt „made in Bremen“ ist lang. Seit 1961 zieht sich die Arbeit für die europäische Trägerrakete „Ariane“ und deren Vorläuferinnen wie ein roter Faden durch diese Geschichte:

1963 bekommt ERNO den Auftrag der „European Launcher Development Organisation“ (ELDO) für die Entwicklung eines Triebwerkes für die Oberstufe der ersten europäischen Trägerrakete „Europa“. Nachdem alle drei Starts mit dem Modell Europa 1 misslangen, wurden die Nachfolgeprojekte Europa 2 und 3 zwar eingestellt. Aber die Europa 3 war das Vorbild der Ariane 1, mit der die bis heute andauernde Ariane-Erfolgsgeschichte begann.

1979 startete die erste Ariane 1, deren zweite Stufe ebenfalls weitgehend in Bremen entwickelt und gebaut wurde. Auch für die Nachfolgemodelle Ariane 2 bis 4 kamen wesentliche Beiträge aus Bremen. Seit der Entwicklung der Ariane 5 und nun auch bei der Ariane 6 liefert der Standort Bremen der ArianeGroup die komplette Oberstufe, die auch das „Gehirn“ der Rakete - das Steuerungs- und Datenverarbeitungszentrum - enthält.

1974 Der nächste große Meilenstein in der Bremer Raumfahrthistorie umfasst Entwicklung und Bau des europäischen Weltraumlabors SpaceLab. 1974 wählt die europäische Raumfahrtagentur ESA ERNO aus, als Hauptauftragnehmer das SpaceLab gemeinsam mit weiteren Unternehmen zu entwickeln und zu bauen.

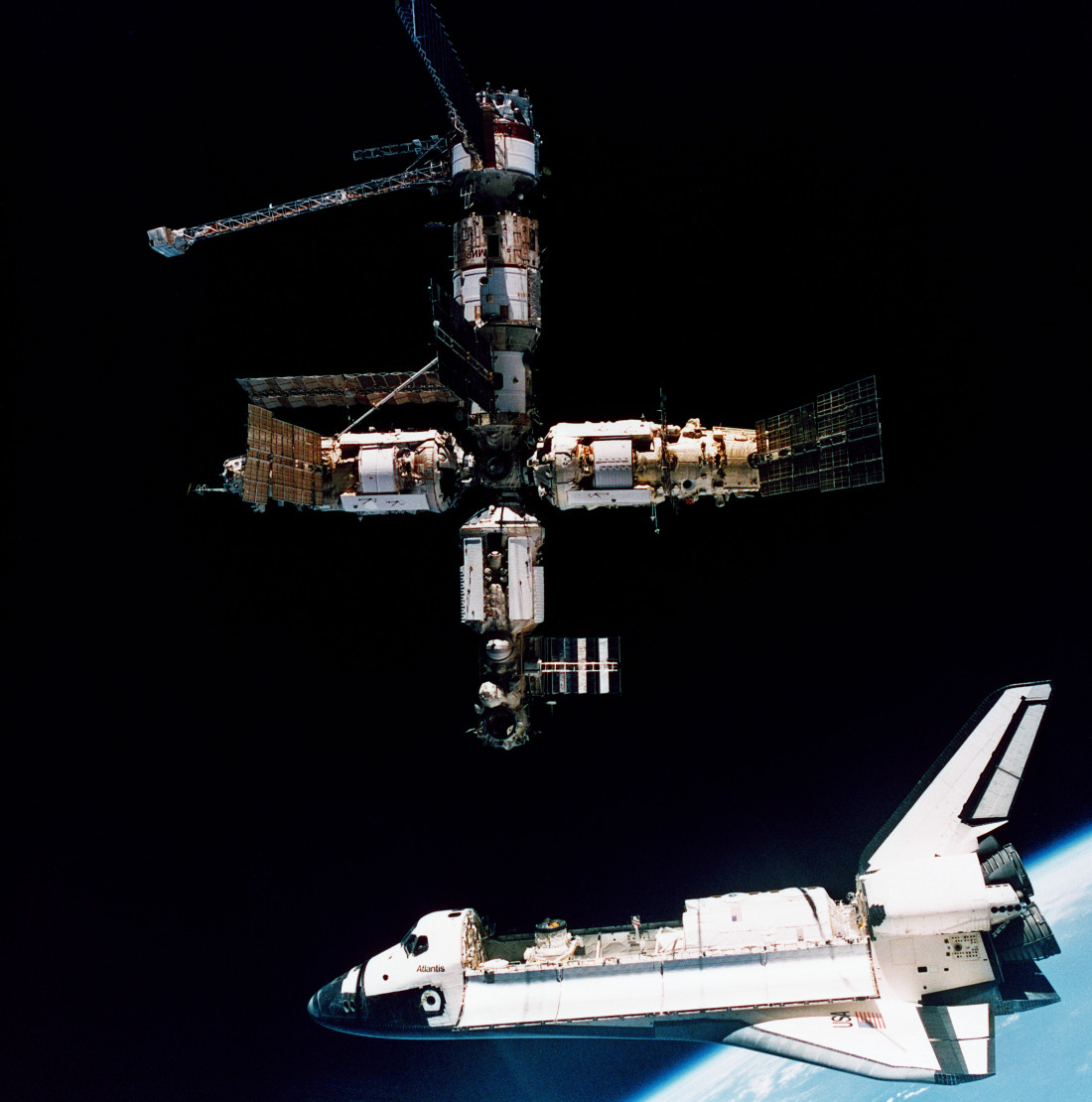

1981 wird die erste Flugeinheit ausgeliefert. Das SpaceLab ist wiederverwendbar und soll mit dem Spaceshuttle der Nasa ins All fliegen.

1983 startet die Raumfähre Columbia zum Premierenflug. Nach 22 Starts und 25 Jahre nach dem Beginn des Projektes endet 1999 die Ära SpaceLab.

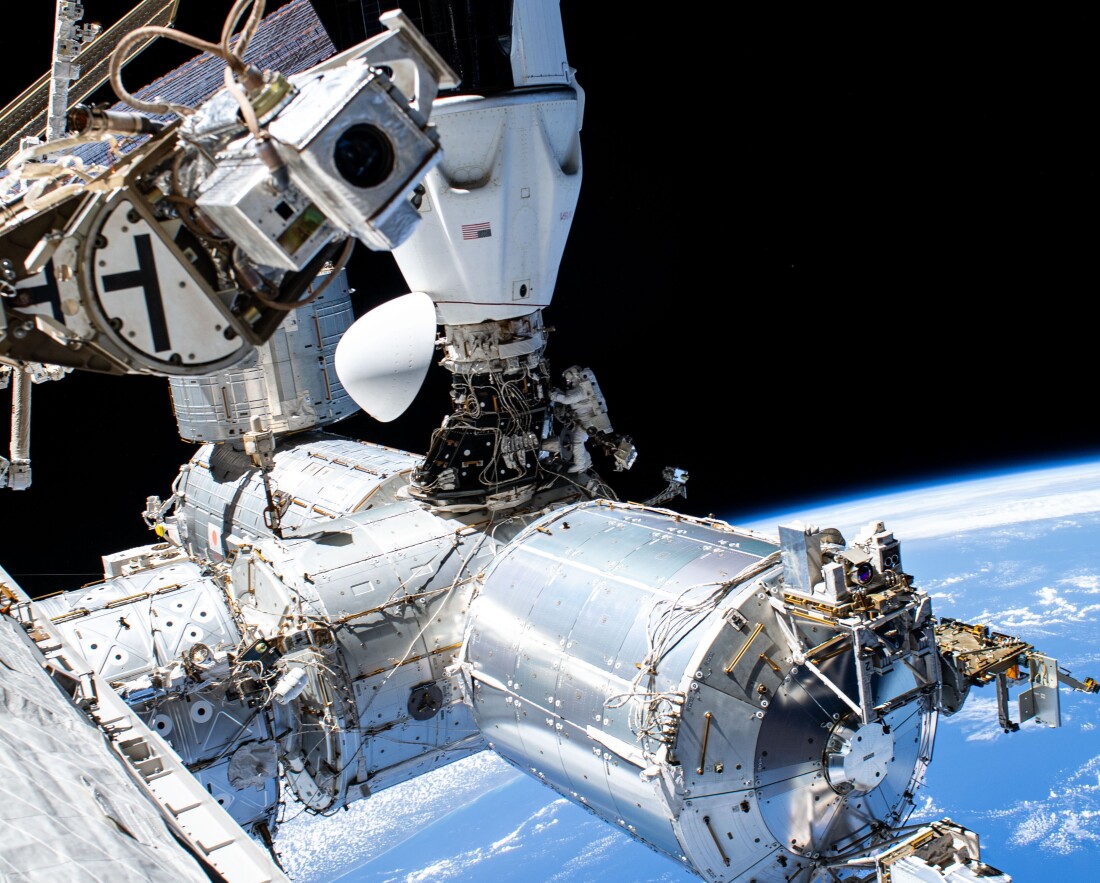

1985 beschloss die europäische Weltraumagentur ESA den Bau des Columbus-Moduls für die ISS. Nach mehreren Umstrukturierungen, Kostenreduzierungen und Neuplanungen wurde der Auftrag aber erst 1996 an EADS Astrium - eine der Nachfolgefirmen des Entwicklungsrings Nord - vergeben. Dennoch gab es in den folgenden Jahren weitere technische und finanzielle Herausforderungen - erst 2006 wurde das Columbus-Modul abgeliefert und 2008 an die Raumstation angedockt.

Geschichte der Raumfahrt in Bremen: OHB – von der Hydraulik-Werkstatt zum Raumfahrtkonzern

1985 bekommt der Raumfahrtstandort Bremen einen neuen Player, der sich aus kleinsten Anfängen binnen weniger Jahre zu einem europäischen Branchenriesen entwickelt. Manfred Fuchs gibt seine Arbeit als Direktor Raumfahrt bei ERNO/MBB auf und wechselt in die „Otto Hydraulik Bremen GmbH“ (OHB), die seine Frau Christa 1981 gekauft hat. Zunächst entwickelt OHB Systeme und Komponenten für Experimente im Weltraum.

1991 firmiert das Unternehmen um in Orbital- und Hydrotechnologie Bremen-System GmbH um und spezialisierte sich auf die Entwicklung und den Bau von Satelliten. Manfred Fuchs war von Anfang an ein Verfechter von Kleinsatelliten, die wesentlich kostengünstiger sind als die bis dahin großen und schweren Apparaturen.

1994 startet der von OHB entwickelte BremSat als einer der ersten Kleinsatelliten aus deutscher Produktion ins All. Später folgen erste Telekommunikationssatelliten; dann steigt OHB in Großprojekte wie die SAR-Lupe für die Bundeswehr (2006 bis 2008) oder das europäische Navigationssystem Galileo (seit 2011) ein. Mittlerweile ist der OHB-Konzern mit Tochterunternehmen in ganz Europa in praktisch allen Zweigen der Raumfahrt unterwegs. Zu den großen Projekten zählt unter anderem auch die Beteiligung an Columbus, dem europäischen Teil der Internationalen Raumstation ISS.

Geschichte der Raumfahrt in Bremen: Pionier der wiederverwendbaren Raumtransporter

Neben dem Thema „Trägerraketen“ ziehen sich auch Überlegungen um wiederverwendbare Raumtransporter durch die gesamte Raumfahrtgeschichte Bremens. Erste Ideen hatte bereits der aus Österreich stammende Raumfahrt-Ingenieur Eugen Sänger entwickelt, der in den 1930er Jahren in der Lüneburger Heide Raketentriebwerke erprobte. Das von ihm gegründete Testzentrum Trauen ist Teil des Airbus-Standortes Bremen; dort wird unter anderem flüssiger Raketentreibstoff veredelt.

1962 wurden bereits erste Machbarkeitsstudien zu der Frage initiiert, ob mehrfach nutzbare Raumtransporter als kostengünstige Alternative zu „Einweg“-Raketen realisierbar wären. Tatsächlich wurden ab 1967 erste Flugversuche mit Kunststoff-Modellen geflogen, die in großer Höhe von Transportflugzeugen ausgesetzt wurden. 1974 entschied sich Deutschland allerdings, in die amerikanische Space-Shuttle-Entwicklung zu investieren. Gemeinsam mit Frankreich wurden die Transport-Gleiter-Entwicklungen aber 1977 mit dem HERMES-Projekt fortgesetzt. Über mehrere Zwischenstationen - darunter das flugfähige Modell des Raumtransporters Phoenix (2004) - entstand in Bremen das Konzept für das Automated Transfer Vehicle ATV, das zwischen 2008 und 2015 in insgesamt fünf Missionen als autonome Versorgungseinheit zur Internationalen Raumstation flog. Anders als die Phoenix- und HERMES-Gleiter konnten die ATV nicht wiederverwendet werden, sondern verglühten in der Atmosphäre. Ihre beeindruckende Leistung war der weitgehend autonome Flug und die ebenso selbstständige Andockung an die Raumstation.

Der Erfolg des ATV war die Eintrittskarte für das bislang wohl spektakulärste Raumfahrt-Projekt „made in Bremen“. Seit 2020 entwickelt und baut Airbus Defence and Space in Bremen mit einer Reihe von Partnern in Europa und den USA das „European Service Modul“ ESM für das Raumschiff Orion, mit dem die NASA in naher Zukunft wieder Astronaut:innen auf den Mond bringen will. Das ESM enthält neben den Versorgungstanks auch das Antriebssystem, das die Orion-Kapsel und vier Astronaut:innen nach dem Verlassen der Erdumlaufbahn zum Mond bringen soll. Der Auftrag für die Raumfahrtindustrie in Bremen gilt als ganz besondere Auszeichnung: Es ist das erste Mal, dass die NASA Entwicklung und Bau einer derartig wichtigen systemkritischen Komponente außerhalb der USA vergeben hat.

ERNO ist bis heute Teil der DNA des Raumfahrtstandortes Bremen

Der Entwicklungsring Nord, der am Anfang dieses Erfolges stand, ist über die Jahrzehnte namentlich fast nur noch Insidern bekannt - auch wenn er bis heute noch in der DNA der Bremer Raumfahrtindustrie sichtbar ist.

Die von Prof. Gerhard Eggers initiierte Arbeitsgruppe bekam 1965 den Charakter einer selbstständigen Firma. 16 Jahre später wird die ERNO Raumfahrttechnik GmbH Teil des Luft- und Raumfahrtunternehmens Messerschmitt, Bölkow, Blohm. Bereits 1989 wurde MBB von der Daimler-Benz-Tochter DASA übernommen, die im Jahr 2000 mit der französischen Aérospatiale-Matra und der spanischen CASA zum europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern EADS – European Aeronautic Defence and Space Company – heute Airbus – fusionierte. Seitdem wechselte die Raumfahrtsparte des Airbus-Konzerns mehrfach Namen und Organisationsform unter anderem zu EADS-Astrium. Derzeit gehört der Standort Bremen als eines der führenden Raumfahrtzentren von Airbus zur Sparte Airbus Defence and Space, während die Raketentechnologie in die ArianeGroup ausgegliedert wurde, die am Standort Bremen weiterhin die komplette Oberstufe der aktuellen Trägerrakete Ariane 6 fertigt.

Dieser Artikel entstand mit freundlicher Unterstützung des Raumfahrthistorischen Archivs Bremen e.V..

Sie interessieren sich auch für die Geschichte des Bremer Flugzeugsbaus? Dann lesen Sie hier den ersten Teil unserer „Luftfahrtgeschichte Bremens: 1924-1945“

Erfolgsgeschichten

Space Tech Expo macht den Auftakt zum Raumfahrt-Monat

Mit mehr als 950 Ausstellern aus über 40 Ländern zeigt die Space Tech Expo Europe die gesamte Bandbreite moderner Raumfahrt – von Satelliten und Trägersystemen über Datenanwendungen bis zu Sicherheit und Infrastruktur.

zur Pressemitteilung bei der SenatspressestelleWelche Raumfahrtmissionen ab 2026 von Bremen aus ins All starten

Bremen ist aus der internationalen Raumfahrt nicht wegzudenken. Auch in den kommenden Jahren starten von Bremen aus neue Raketen, Satelliten und Experimente ihre Reise ins All. Ein Überblick über künftige Missionen.

Mehr erfahrenAuf dem Weg ins All

Eine Weltraumrakete, die wie ein Flugzeug starten und landen kann: Das ist die Idee, die das Bremer Start-up Polaris verfolgt. Kleine Testmodelle fliegen schon, 2028 soll „Aurora“ abheben. Die Erfindung könnte den Markt revolutionieren, denn die Raumflugzeuge sind bis zu 200-mal wiederverwendbar – und können von jedem Flughafen ins Weltall starten.

Mehr erfahren